El oasis del modo avión

El capítulo en el que entendí todo el daño que me hacían las notificaciones del móvil

Me apasiona volar.

Y no es que me guste solo el despegue o ver cómo la realidad se encoge hasta que cabe en una diminuta ventana de avión. Me encanta preparar mi mochila, planificar los tiempos para ir al aeropuerto, danzar al son de los controles de seguridad. El pack completo. Y sí, sé que muchas de las reglas impuestas tienen menos sentido que el final de Perdidos, pero es parte del juego. Y me gusta.

Solía pensar que el premio era llegar cuanto antes al destino, como si el vuelo fuera el peaje a pagar, pero hace poco entendí la verdadera riqueza de pasar largas horas surcando la troposfera.

Hay una primera vez para todo

Tengo mucho vértigo.

No te haces una idea de lo mal que puedo pasarlo en la terraza de un piso medianamente alto. Me tiemblan las piernas, el corazón se me agarrota, me veo cayendo. Es una sensación horrible, no se la recomiendo a nadie.

Así que te puedes hacer una idea de cómo fue mi primer vuelo, que no llegó hasta que visité a mi familia materna en Trinidad por primera vez, cuando tenía diecisiete años. Es cierto que, técnicamente, mi primer vuelo fue con dos años, con mis padres, mi hermano y Oso —nuestro perro—, cuando nos mudamos de California a Oviedo, pero tengo cero recuerdos y, citando a Thalía: «si no me acuerdo, no pasó».

Ahí estaba, subiéndome a un avión, convencido de que era imposible que ese amasijo de metal y plástico pudiera despegar, mucho menos volar. Por suerte, mi amigo Adri, que había volado más veces, viajaba conmigo. Recuerdo que, cuando me vio palidecer, me puso una mano en el hombro.

—¿Es tu primer vuelo? —me preguntó. Yo solo pude asentir—. Tío, tienes que sentarte en la ventana. El primer vuelo no se olvida.

Le dije que no hacía falta, pero Adri puede ser muy persuasivo, así que acabé sentado junto a la ventana, desde la que se extendía el ala izquierda, enorme, con la turbina ya rugiendo furiosa.

El avión se puso en movimiento, y el ala oscilaba arriba y abajo, amenazando con romperse. Justo antes de despegar, estaba convencido de que vomitaría. Necesitaba bajarme de aquel trasto, quedarme seguro en tierra firme, pero ya era tarde. El acelerón me clavó al asiento. Vi el aeropuerto pasar a cámara rápida, junto a mi corta vida, convencido de que la pista no era lo suficientemente larga para la velocidad que estábamos alcanzando.

Obviamente, me equivoqué. El avión despegó y la sensación fue de anclaje, como si una parte de mí se estuviera resistiendo a volar, mientras el resto de lo que soy deseaba con todas sus fuerzas seguir subiendo.

Después de veintidós años despegando, sigo sintiendo esa misma dualidad.

Y me encanta.

Si parpadeas, te lo pierdes

Ese primer vuelo fue en 2003.

No existían las redes sociales como las conocemos hoy. No había WhatsApp. Lo más novedoso que tenía un teléfono móvil era el Snake o el Tetris.

Lo normal era no estar conectado a todas horas. Había que ahorrar letras, que los SMS eran caros de cojones. Lo más parecido a la mensajería instantánea era el Messenger en un ordenador de sobremesa, con sus zumbidos y esos títulos que poníamos con letras de canciones o frases célebres, alternando mayúsculas y minúsculas. Qué tiempos.

En la realidad de aquella época, estar en un avión no era muy diferente a estar varias horas fuera de casa, donde no tenías Internet.

Es increíble cuánto ha cambiado todo en poco más de dos décadas. Aunque estamos más conectados que nunca, sufrimos de desconexión crónica. El móvil es una gran parte de lo que somos. Hasta hay un nuevo término acuñado para referirse a esa ansiedad que sentimos cuando nos dejamos el móvil en casa: nomofobia. Hace no tantos años, lo que nos generaba ansiedad era dejarnos la cartera, pero ahora el móvil es todo, incluyendo nuestra cartera.

Y claro, con información infinita accesible desde las yemas de nuestros dedos, cuanto más instantáneo sea todo, mejor, desde un mensaje importante hasta el último vídeo de gatitos de nuestra red social favorita.

Por supuesto, la única forma de no perdernos nada es activando las notificaciones.

Y las notificaciones tienen doble filo.

Los grilletes de la vida moderna

Tengo una personalidad adictiva.

Ya hemos hablado de mi caracola con las redes sociales, el primer paso de una desintoxicación con la que todavía sigo luchando.

Recuerdo que me compré mi primer Apple Watch en 2016. En aquella época estaba en todas las redes sociales posibles. Mi móvil no paraba de vibrar con notificaciones fresquitas, notificaciones que, por supuesto, requerían mi atención inmediata, no fuera a perderme algo. Con mi flamante nuevo reloj inteligente, las notificaciones saltaron del bolsillo de mis pantalones a mi muñeca.

Te escribo esto y revivo el alivio que sentí cuando dejó de vibrarme el móvil. Es cierto que pasó a vibrarme la muñeca, que es la misma mierda, pero estaba demasiado concentrado en no perderme ninguna notificación como para ver que, en realidad, mi cuerpo me estaba pidiendo silencio.

Girar la muñeca para comprobar cada notificación se convirtió en mi nueva normalidad. Da igual si estaba solo o acompañado, si me vibraba el reloj, necesitaba mirarlo. No podía dejarlo para luego, era superior a mí. Más de una vez, me decían:

—¿Tienes prisa?

Por supuesto, era normal que me lo dijeran, cuando hacía el gesto universal de mirar la hora varias veces por minuto. Lo curioso es que me indignaba que me lo dijeran, y respondía que no, que claro que no tengo prisa, y me obligaba a no mirar más el reloj, por mucho que vibrara. En esos momentos, lo que también me vibraba era el párpado, y la conversación pasaba a un segundo plano frente a todas las notificaciones perdidas de personas que no tenía delante. Todo por culpa de las personas que sí tenía delante.

Toma sobredosis de ironía.

En ese momento de mi vida, apareció Aida para mostrarme mi siguiente caracola.

La mentira de la mensajería instantánea

Conocí a Aida el verano de 2018, cuando volví a España para meter toda mi vida en cajas y mudarme, por tiempo indefinido, a Argentina.

Así fue cómo nos embarcamos en una relación a distancia, separados por miles de kilómetros y cinco horas de diferencia. Y sí, has adivinado: los WhatsApps se volvieron el eje central de nuestra relación.

Solo había un problema: ella nunca utilizó la mensajería instantánea o las redes sociales como yo —como un puto adicto—, así que lo pasé fatal porque no entendía por qué tardaba en responderme, si realmente quería hablar conmigo, si realmente yo era importante para ella. La única respuesta lógica era que, en realidad, yo no le importaba.

Como tantas veces a lo largo de mi vida, me equivoqué.

Aida me abrió los ojos a algo tan básico que no entiendo cómo no pude verlo antes: la mensajería instantánea no implica respuesta instantánea, solo implica que el mensaje que envías llegará, de manera instantánea, al dispositivo del destinatario. Fin. El resto son solo obligaciones autoimpuestas.

Fue ella la que me enseñó que existe un mundo sin notificaciones.

El silencio de las notificaciones

Al principio, no llevé bien lo de quitarme las notificaciones.

De hecho, lo llevé fatal. Fue un efecto rebote, digno de cualquier película de yonquis de los 90.

Con la ausencia de notificaciones, empecé a entrar a todas las aplicaciones en un bucle enfermizo: WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter… y vuelta a empezar. Al menos, con las notificaciones activas, entraba cuando la aplicación me requería. Esto era peor. Mucho peor.

Pero, cabezón como soy, aguanté. Y, una vez superé ese primer impacto del síndrome de abstinencia, llegaron los beneficios. Empecé a estar presente en las conversaciones cara a cara, sin los giros continuos de muñeca, sin poner el móvil sobre la mesa. El trabajo seguía siendo tedioso y estresante, pero mis niveles de concentración se dispararon. Pude volver a perderme en las páginas de una novela sin constantes interrupciones.

Aun así, el problema seguía siendo el mismo: aunque no me avisara, el móvil seguía conectado.

Y ahí llegó el modo avión al rescate.

Tus aplicaciones no te poseen

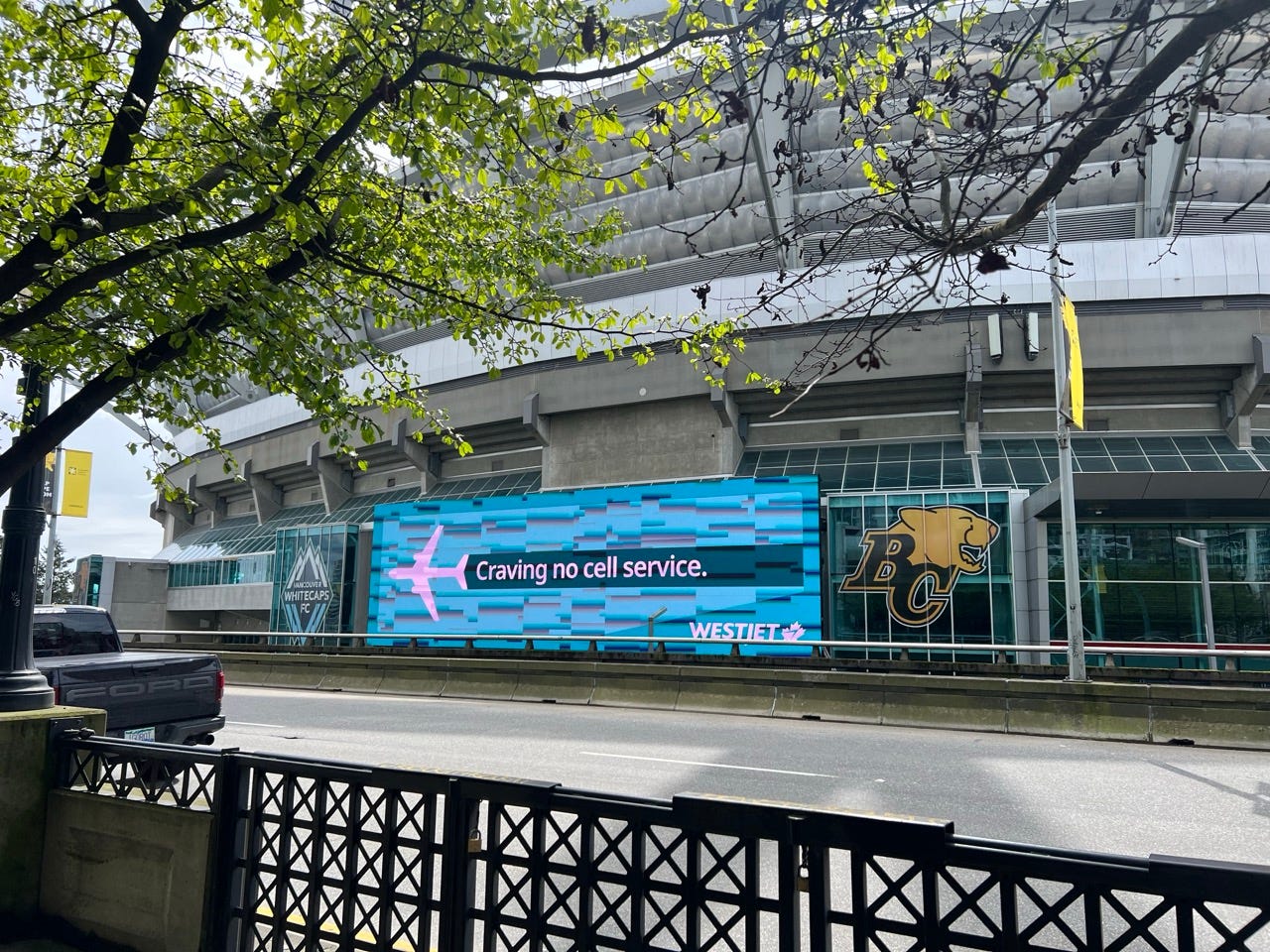

Todos los vuelos que vinieron después fueron un oasis en el desierto digital.

Justo antes del despegue, el modo avión es obligatorio. Y, de pronto, el móvil pasa a un segundo plano y aparece tiempo para escribir, para leer, para ver películas, para pensar, para dormir.

Volar siempre me hace sentir libertad, pero saber que debo desconectar el móvil lo lleva a otro nivel. He escrito relatos y capítulos de novelas. He visto películas que llevaba tiempo queriendo ver. He leído, sin pensar en el móvil.

Porque nada puede llegar hasta que aterricemos.

Ahí fue cuando lo entendí: mis aplicaciones no me poseen, aunque a veces parezca que sí. Yo decido qué aplicaciones tengo y cuáles no. Yo controlo el tiempo que invierto en mi móvil. Puedo poner el modo avión cuando quiera. Dando un paseo. En una cafetería, leyendo, mientras saboreo una buena trama con un buen café. Ahora, escribiéndote esta caracola.

El modo avión es una declaración de intenciones. Es permitirte poner foco en lo que realmente quieres. Cuando lo activas, estás renunciando a la inmediatez, a las prisas, a que un algoritmo decida qué es lo más importante para ti. Estás cogiendo las riendas de tu realidad.

Y es que nada es más urgente que vivir tu vida.

Posdata

Creo que uno de los inventos más crueles de la era digital es el maldito doble check azul del WhatsApp, junto con el aviso de si estás o no «en línea».

Ahora he desactivado ambos chivatos, pero lo llegué a pasar fatal por su culpa, obsesionado con la efectividad de mis mensajes en medio de un desamor muy gordo. Es cierto que no es bonito que te hagan ghosting, pero también es cierto que no es el fin del mundo. Y, como decía Cifra en Matrix: «La ignorancia es la felicidad».

Hoy me gustaría hacer hincapié en lo que realmente significa ese condenado doble check azul: el primer check indica que tu mensaje ha llegado correctamente a los servidores de WhatsApp. El segundo check es que el móvil de destino ha descargado correctamente el mensaje de los servidores. El doble check azul es que el destinatario ha abierto el mensaje.

La palabra clave es «abierto». Abrir un mensaje no implica leerlo. Y leerlo no implica tener que responderlo.

Ya es hora de que normalicemos el derecho a responder cuando se quiera o se pueda responder. Y si tienes una urgencia, coge el móvil y llama, que es una de sus funciones principales, además de los vídeos de gatitos.

Que viva la comunicación asíncrona.

"Que viva la comunicación asíncrona." Amén.

Comparto caracola en cuanto a el desprendernos de la inmediatez y la urgencia virtual (aunque aún a veces haya una parte interna que me lo pelee 🙄). Pero qué libertad da esta en concreto cuando fluyo con mis tiempos sin remordimientos.

La única libertad que tenemos es la capacidad de decisión. Elegir poner modo Avión o no....tiene sus consecuencias. Tu eliges qué hacer con tu tiempo. In love con el Modo Avión 🤍